関節の癒着を剥がす2 ~股関節と関連する関節の癒着~ 生徒の成長の証

「本当に技術を身に着けたい人のための少人数、徹底指導の技術スクール コリトリスクール」一期生第69回

今日は各部位へのアプローチ法

アプローチ場所は股関節と股関節に関係する関節の癒着を剥がすテクニックです。

本当に技術を身に着けたい人のための少人数、徹底指導の技術スクール コリトリスクール

生徒随時募集していますので、詳細はこちらをクリックしてください↓

http://www.shin-wellness.com/pages/1949137/page_201805241609

毎月開催のセミナーの、初めての方向けと2回目以降の方向けの日程は下段に掲載

腰痛、坐骨神経痛、膝などの下肢の痛み、背中~肩のコリ・・・等様々な症状を引き起こす原因として股関節とそれに関連する関節の癒着です。これを除去するアプローチです。

筋肉へのアプローチでは改善しない場合、ほとんどが「骨が凝っているから」です。そして骨と骨の合わさる所という事で関節がコル=癒着するからなのです。それにより身体の動きのフレキシブルさがなくなり、筋肉も拘縮して様々な痛みとなるのです。ですから骨をアプローチしていかねばなりません。

今回の股関節周りで言えば股関節、仙腸関節、腰仙関節~椎体関節、腸骨稜の縁です。これらがターゲットになります。これらの癒着を剥がすアプローチでした。

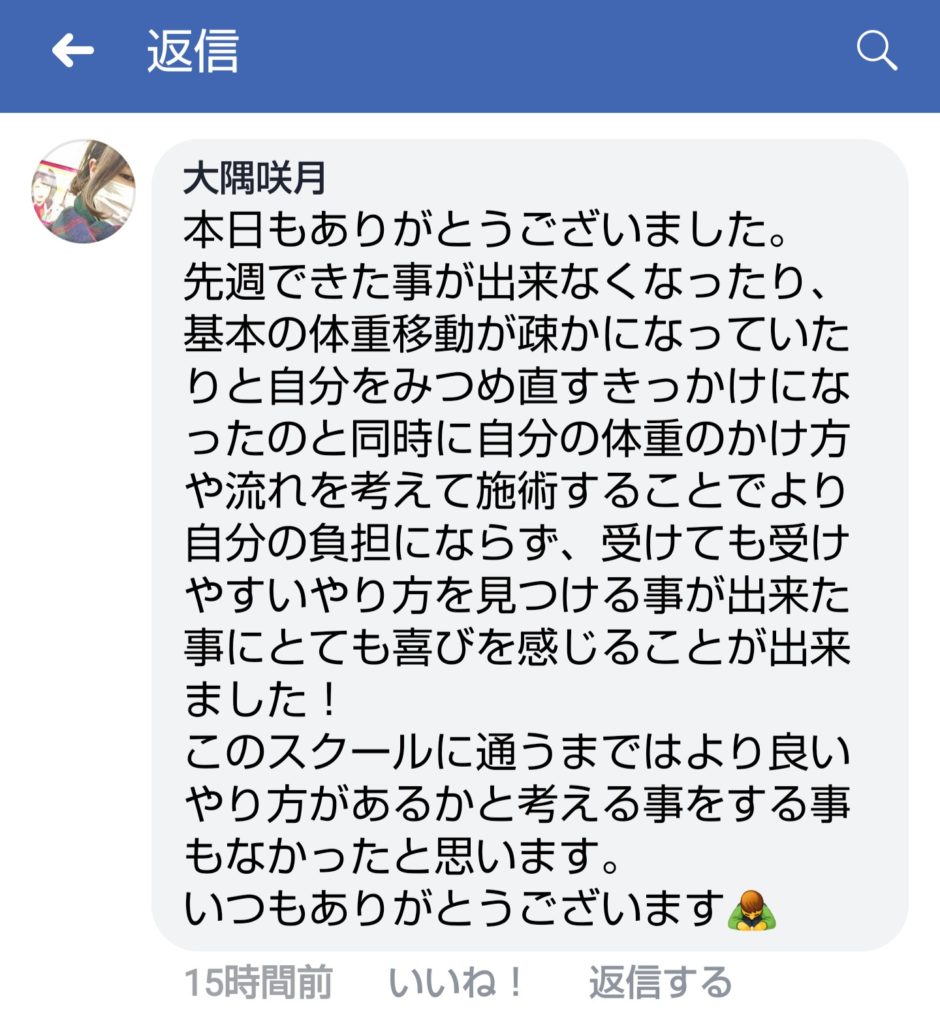

しかし今回の授業では、「この教え方でみんなに伝わるだろう」と考えていた指導では生徒になかなか伝わらず、思っている内容が出来ないまま時間が過ぎていきました。「どうやったらみんなに伝わるかなぁ」と僕が苦慮していると、逆に生徒達が自分たちで考えて「こうやったら上手くいくよ」「○○という考え方でやったらいいんですよね」と自分たちで最適なやり方、教え方を僕に教えてくれました。

こちらが教えてもらって申し訳なかったのという気持ちと同時に、自分達で考えて最適なやり方を導き出した事に、この生徒達が間違いなくこれから何十年と患者さんに信頼される施術者として生きていけると確信しました。

僕は日々セミナーやスクールで、施術者として大事な事は「考える事」と言っています。技術とは形を覚える事ではない、形の奥にある本質を知って、それを自分がどう活かしていくかを考える事と言っています。それを体現している事に嬉しく思いました。

~~~

セミナー開催日

初めての方はこちら↓

3月24日10時~13時

3月27日10時~13時

4月24日10時~13時

4月28日10時~13時

5月22日10時~13時

5月26日10時~13時

2回目以降の方はこちら↓

【テーマ:腰部・下肢】

4月17日10時~13時

4月21日10時~13時

【テーマ:首・肩・背中】

3月17日10時~13時

3月20日10時~13時

5月15日10時~13時

5月19日10時~13時

また

今までにはないアプローチを解説した小冊子を無料配布中、

関連記事

-

-

パターンで施術をしない ~思慮深く考えられる施術者が技術力のある施術者~

今日は「本当に技術を身につけたい人のための少人数・徹底指導の技術スクール コリトリスクール第57回で

-

-

あなたの知らない正しいツボの捉え方

正しいツボの捉え方 今回は正しいツボの捉え方をお伝えします。 多くの鍼灸師、指圧師、整体師が

-

-

本日のスクールの授業は症例実習

本日のスクールの授業は症例実習 酷い肩凝りに加え、顔面のほてりや胸が苦しくなり、腹痛や

-

-

上腕骨へのアプローチは肩こりや肩関節の動きを良くする

本当に技術を身に着けたい人のための少人数、徹底指導の技術スクール コリトリスクール二期生30回

-

-

才能がないから解ったこと

僕が今、こうやって独り立ちして沢山の方から仕事をさせてもらえるようになった一つの要因として「この仕事

新着記事

-

-

【実演動画有】2回の治療で治癒した五十肩(肩関節周囲炎)の解説と治療法の実演

実際に来院して治癒した半年動かせなかった五十肩(肩関節周囲炎)の原因個所を解説します。そしてアプロ

-

-

マッサージでほぐれないコリの正体と新しいほぐし方の理論3つ

この記事ではマッサージの様な筋肉を揉んだり押してもほぐれないコリや痛み、または何十年と付き合ってい

-

-

【動画有】仰向けで癒着を潰せばガチガチの肩上部(肩井)の肩こりはほぐれます

鉄の様に固まった肩上部の肩こりは筋肉を揉むのではなく仰向けで筋膜や頚椎の癒着を潰せばほぐれます

-

-

【ギックリ腰治療動画】寝返りや靴を履く事が出来ない腰痛を3Dストレッチで解消

酷い腰痛やギックリ腰の原因の多くは関節の連動性の欠如です。今回はその関節の連動性を戻す治療で痛みが

-

-

【動画有】後頭下筋群をほぐすには骨と筋膜の癒着を指圧で狙え

頭の付け根のコリをほぐすにはうつ伏せよりも仰向けです。また、反対の目の方向に押す等圧の方向を決めて